No se puede decir que

la pobreza y las desigualdades sociales surgieron en el país en la década de

1880, como tampoco que han desaparecido en la actualidad actual. Sin embargo,

ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar

los problemas sociales en una “cuestión social”, tales son, un contexto

económico capitalista plenamente consolidado, caracterizado por una

industrialización y un crecimiento urbano desmedido que aumentaron las

malas condiciones de vida de la población; una clase dirigente que no

tomaba en cuenta los problemas y demandas de la clase baja; y, por último, una

clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta esperar que el Estado

oligárquico solucionara sus problemas.

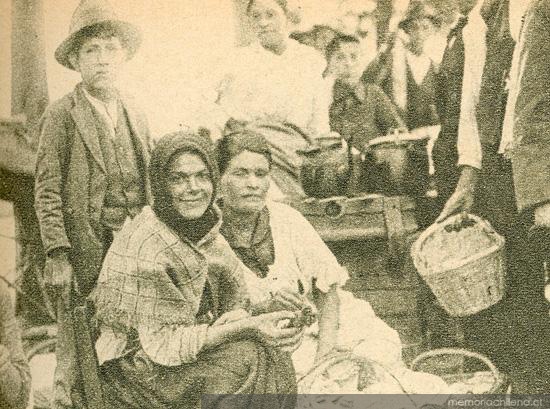

A lo largo del siglo XX, se escribió una buena cantidad de

literatura, especialmente de novelas que van dando cuenta de la realidad de la

época sobre todo de la clase baja, la que vivió en los conventillos y sufrió

las consecuencias de las desigualdades. Estas novelas son una buena fuente para

conocer esta realidad, y empaparse del contexto histórico, autores como

Baldomero Lillo, Pedro Prado, Alberto Romero, Nicomedes Guzmán, Victor Domingo

Silva, entre otros, se encargaron de escribir desde esta realidad de la que

estamos hablando.

El crecimiento económico generado por la industria minera

instalada en la zona norte del país fue fecundo para la acumulación de grandes

fortunas entre los empresarios chilenos y para que el Estado pudiera

desarrollar una vasta red de obras públicas, veamos por ejemplo el paseo de una

familia pudiente chilena para esta época en contraste con la población de clase

baja: “Las familias más pudientes iban en grupos a dar un paseo por el centro

de la ciudad. Otras se lanzaban a la quinta, al parque, donde el pasto recién

lavado, oloroso, fresco, da una impresión de libertad y amplitud. Los

dechorradores, los arribistas de la cité, como quien dice, alquilaban un auto o

una victoria del servicio público y salían a causear bajo los árboles de alguna

de esas quintitas de recreo que hay en los alrededores de Santiago”[1].

Sin embargo, la mayor parte de la población chilena no recibió los beneficios

del progreso económico; por el contrario, tras la fastuosa imagen de los

capitanes de la industria chilena, se escondía una dura y trágica realidad

social.

En primer lugar el despegue de la economía chilena implicó

el surgimiento de una serie de oleadas migratorias desde el campo a la ciudad,

o en su defecto desde el campo a las oficinas salitreras del norte del país. En

la Viuda del Conventillo podemos citar un ejemplo: “Juan de Dios se quedó callado, y al otro día, sin decir agua va,

emprendió viaje al norte, en un enganche de obreros destinado a la Compañía

Chilena de Salitre”[2].

Las

grandes urbes chilenas no estaban preparadas para recibir los repentinos y

vastos flujos de población proveniente del campo, y debido a la escasez de

viviendas, los recién llegados a los centros

urbanos se debieron instalar en las inmediaciones de las industrias y se

ubicaron en habitaciones precarias y deficientes.

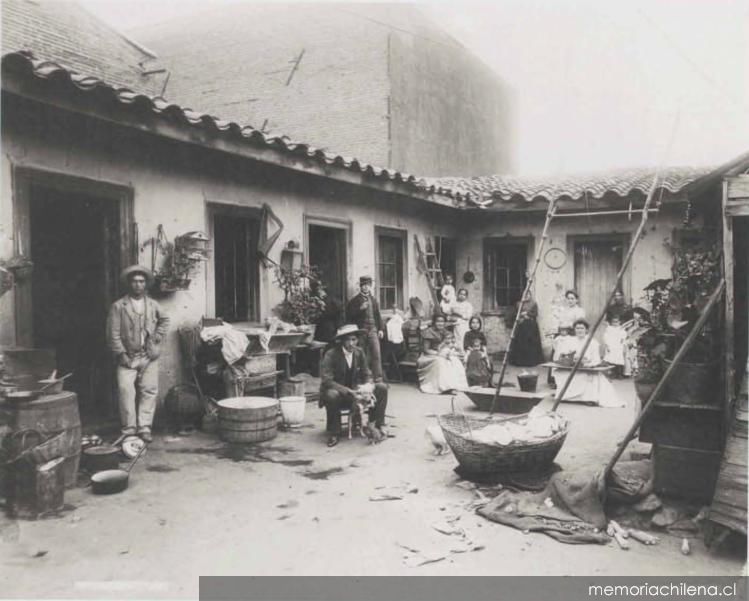

De esta forma surgieron algunas de las tradicionales

viviendas chilenas como los “cuartos redondos”, los “conventillos”, los

“ranchos”; los primeros de ellos, eran habitaciones sin luz ni ventilación en

las que se ubicaban todos los miembros de un grupo familiar; los “conventillos”

eran complejos de viviendas compuestos por un conjunto de habitaciones que se

disponían a ambos lados de una calle interior que servía de pasillo;

finalmente, los “ranchos” eran precarias construcciones realizadas a base de

abobe y con techumbres de paja.

En la obra de Pedro Padro, Un juez rural, podemos rescatar

el ambiente de un rancho: “… Y más lejos

una sencilla casa inconclusa, los vanos de puertas y ventanas defendidos por

adobes aperchados; y aquí un rancho miserable sobreviviente de antiguos

tiempos; y más allá retazos de terreno ofrecidos en venta en grandes y viejos

letreros descoloridos. Y dispersas por las amplias calles, cubiertas de cardos

e hinojos, con zanjas profundas a manera de cunetas, nuevas construcciones

tristes o absurdas, coronadas de humillos azules, formaban ese arrabal

desolado, último límite de la ciudad”[3].

Las pésimas condiciones habitacionales y el extremo

hacinamiento eran factores que elevaban considerablemente las posibilidades de

multiplicación de enfermedades pandémicas, a lo que se agregaban problemas de

alcantarillado, dificultades para la evacuación de aguas servidas, y complicaciones

severas en la extracción de la basura.

“La clientela de la Gloria está

formada en su mayoría por ese mundo que vive como las ratas, en los escondrijos

y subterráneos sociales; gentuza que se muestra a la luz de las calles decentes

en los días de catástrofes o revueltas; residuos del mundo inorgánico que flota

por los arrabales de las poblaciones”[4].

Esta compleja situación en materia de salubridad pública

derivó en la aparición de enfermedades asociadas a las malas condiciones

higiénicas como la peste bubónica, la tuberculosis, la difteria, la neumonía y

otras. “¡Si se pudiese penetrar las

tinieblas, arrancarles el secreto de lo porvenir! quién sabe, entonces, si

fuera mejor que aquel pobre ser no naciese nunca a la luz del mundo! Extirpar

el brote vicioso, es evitar que se desarrolle una planta para la peste y la

carcoma”[5].

El delicado panorama

que debían enfrentar los bolsones de campesinos era completado con la

propagación de enfermedades de contagio sexual y con una alta tasa de

alcoholismo en la población.

Las

pésimas condiciones que debían enfrentar los obreros de las ciudades, no

diferían en mucho con las que debían lidiar los mineros del salitre en las

oficinas del norte del país; de hecho, sus precarias habitaciones eran

construidas con un componente metálico denominado calamina, el que hacía a las viviendas de los mineros casi inhabitables

puesto que por el día no aislaban las altas temperaturas, y por las noches no

protegían a los trabajadores y sus familias de los inclementes fríos desérticos.

La situación sanitaria también era deficiente debido a la carencia de

profesionales de la salud para atender a una masa de población en constante

aumento.

En el aspecto laboral los obreros industriales y los mineros

del salitre se hallaban aún más desprotegidos, ya que no existía una

legislación al respecto y los abusos patronales eran perpetrados cotidianamente

en las industrias y en las oficinas salitreras. Para el periodo de la llamada

República Salitrera no existían los contratos de trabajo ni menos los sistemas

de previsión; por el contrario, eran usuales las jornadas laborales de 14 horas

de duración.

“Agotadas las fuerzas la mina

nos arroja fuera como la araña arroja fuera de su tela el cuerpo exangüe de la

mosca que le sirvió de alimento! ¡Camaradas, este bruto es la imagen de nuestra

vida. Como él callamos sufriendo resignado nuestro destino! Y, sin embargo,

nuestra fuerza y poder son tan inmensos que nada bajo el sol resistiría su

empuje”[6].

Las paupérrimas condiciones laborales eran aumentadas en las

oficinas salitreras a través del sistema de fichas, el que implicaba que a los

mineros no se les cancelaban sus remuneraciones con dinero de curso legal, sino

que por medio de fichas confeccionadas con diversos materiales que servían como

instrumento de pago en las pulperías emplazadas en cada oficina; lo paradójico

del asunto es que las pulperías eran de propiedad de las mismas salitreras, lo

que en la práctica significaba que el producto del trabajo de los mineros era

acumulado en última instancia por los dueños de las propias salitreras.

Las nefastas circusntancias sociales y laborales en las

ciudades, pero especialmente en las oficinas salitreras, originaron la

aparición de un conjunto de organizaciones y movimientos sociales que agrupaban

y que canalizaban las demandas de los obreros y mineros. Estas organizaciones

se sumaron a las ya existentes como la Sociedad Unión de Tipógrafos, fundada en

1853 en la ciudad de Santiago y a la Sociedad de Artesanos de la Unión. En el

año1900 se fundó el Congreso Social Obrero, organización que aglutinaba a más

de 150 sociedades obreras, y en el año 1909 surgió la Federación Obrera de

Chile (más conocida por su sigla FOCH).

La organización de los trabajadores en las oficinas

salitreras dio paso a la aparición de la denominada “prensa obrera”, la que

consistía en periódicos dirigidos a los mineros y que entre sus principales

mensajes difundían la idea de la huelga como una herramienta de lucha contra la

explotación y como medio de presión para obtener mejoras en sus prácticas

laborales. Debido a la inexistente legislación laboral, las huelgas eran de

carácter ilegal y eran violentamente reprimidas por las fuerzas policiales y

por los servicios de guardias contratados por los dueños de las salitreras.

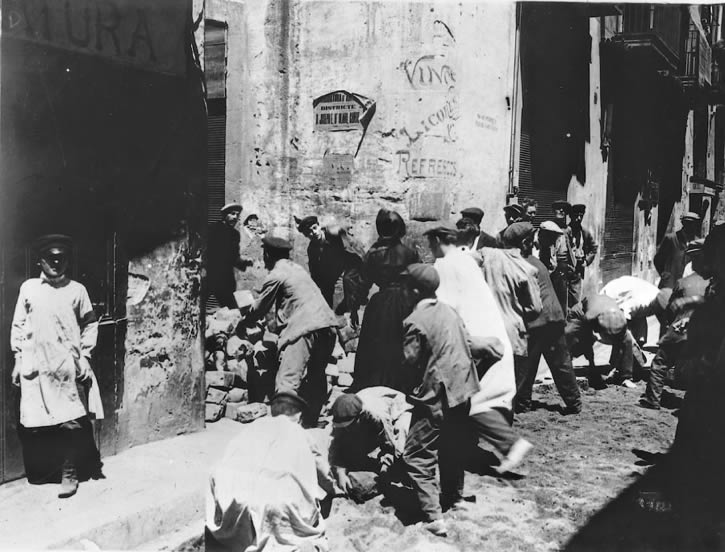

La represión contra las manifestaciones obreras y en

especial contra las huelgas fue una constante del periodo que analizamos y las

fuentes periodísticas dan cuenta de una considerable suma de enfrentamientos

entre grupos de obreros y fuerzas policiales, e incluso algunas veces, contra

contingentes compuestos por elementos militares.

En el año 1903, durante la huelga de los estibadores y

obreros portuarios, las fuerzas policiales enviadas por el gobierno regional a

romper el movimiento obrero, asesinaron a cerca de 50 manifestantes; en el año

1905, a instancias de la “huelga de la carne” ocurrida en la ciudad de

Santiago, las fuerzas policiales cobraron 70 víctimas entre los obreros; sin

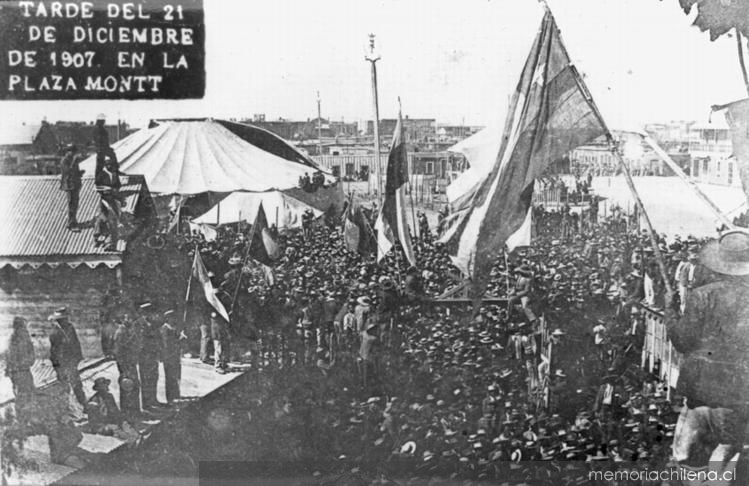

embargo, el hecho más controversial que sacudió a la sociedad chilena fue la

“matanza de la Escuela de Santa María” acaecida en el año 1907, como corolario

de una masiva huelga protagonizada por los trabajadores de las salitreras de la

provincia de Tarapacá. Las cifras oficiales hablan de una cifra cercana a los

500 muertos, aunque otras fuentes señalan que el número de víctimas de la

represión militar se elevó por sobre las 2.000 personas.

Por el contrario, gracias al auge económico que propició la

elevada demanda de salitre, las clases dominantes atravesaban por una realidad

absolutamente opuesta a la trágica realidad que debía enfrentar el grueso de

los trabajadores chilenos en las ciudades y en las oficinas salitreras. Los

sectores dominantes de la sociedad chilena fueron los principales beneficiados

del boom del salitre y gracias a sus vinculaciones con la industria minera y la

industria agropecuarias sus fortunas aumentaron enormemente. “El no ignoraba que había en la capital muchísimos señores que se

daban una vida magnífica, gracias al trabajo obscuro y rudo de los que en el

fondo de las provincias consagraban todas sus energías a la tierra, pendientes

de la temperatura, de los insectos, de los vientos y las heladas, batallando contra enemigos

implacables”[7].

La gran cantidad de recursos de que disponían los

acaudalados empresarios chilenos les permitieron construir enormes y fastuosas

mansiones y palacetes, los cuales generalmente eran amoblados con mobiliario

importado desde Europa. La práctica de consumir productos de lujos europeos se

extendió a la educación y comúnmente los hijos de los miembros de la clase

dominante eran enviados a completar sus estudios a Francia.

Junto a la emergencia del proletariado industrial sometido a

pésimas condiciones de vida y trabajo, y a la extraordinaria bonanza que

experimentó la oligarquía minera y agrícola, en el periodo de la República

Salitrera comenzó a consolidarse un estrato social que había mejorado sus

condiciones, principalmente, gracias al aparato público de educación, el que

tradicionalmente ha sido denominado clase media. En efecto, la clase media en

este periodo aumentó su número debido al crecimiento del sistema educativo, y

coyunturalmente, por causa de la expansión del aparato administrativo.

El complejo panorama social de Chile en el

periodo que marco el paso del siglo XIX al siglo XX fue enfrentado de forma

tibia y débil por los respectivos gobiernos que dirigieron al estado chileno.

En materia laboral sólo se realizaron tenues esfuerzos por mejorar las

paupérrimas condiciones en que se debían desempeñar la mayor parte de los

trabajadores nacionales; en el caso de las oficinas salitreras, las iniciativas

estatales destinadas a detener los abusos a los que estaban sometidos los

trabajadores del salitre, fueron nulas debido a la alta influencia de los

empresario salitreros en las políticas gubernamentales, ya que su industria representaba

más del 90% de las entradas fiscales, por medio del pago de impuestos

aduaneros.

Como señalamos recién, las iniciativas del estado en materia

social fueron casi inexistentes y se limitaron a un conjunto de disposiciones

puntuales y descontextualizadas que no afectaron mayormente la suerte de los

trabajadores del país. Entre estas disposiciones podemos mencionar a la

denominada “Ley de Habitación Obrera”, dictada en el año 1606; la “Ley de la

Silla”, promulgada en 1915; y finalmente a la ley de Accidentes del Trabajo y

la ley de Descanso Dominical, ambas del año 1916.

[1] Alberto Romero. La viuda del conventillo; Editorial Quimantú, 1971. P. 45

[2] Alberto

Romero. La viuda del conventillo; Editorial Quimantú, 1971. P. 41

[3] Pedro Prado. Un juez rural; Editorial Andrés Bello, Santiago, 1980. P. 37

[4] Joaquín Edwards Bello. El roto; Editorial Universitaria, 1981. P.

[5] Augusto D'Halmar. Juana Lucero; Editorial Zig-Zag, 1974. P. 115

[6] Baldomero Lillo. Sub-terra

[7] Silva, Víctor Domingo. Golondrina de Invierno. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile 1999. Pág 68

[6] Baldomero Lillo. Sub-terra

[7] Silva, Víctor Domingo. Golondrina de Invierno. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile 1999. Pág 68

No hay comentarios:

Publicar un comentario